Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel CO2 wir eigentlich noch ausstoßen dürfen, bevor das Klima unwiderruflich kippt? Dieses „Kohlenstoffbudget“ ist mehr als nur eine abstrakte Zahl – es ist der Schlüssel, um die Zukunft unseres Planeten zu verstehen.

In den letzten Jahren haben wir alle hautnah gespürt, wie sich Wetterextreme häufen, von den Flutkatastrophen im Ahrtal bis zu den immer heißeren Sommern, die wir hier in Deutschland erleben.

Es ist, als würde die Natur uns ein immer dringenderes Signal senden, und ich persönlich sehe die Dringlichkeit in jedem Wetterbericht, der neue Rekorde meldet.

Die Diskussion um das verbleibende globale Kohlenstoffbudget ist heute aktueller denn je, gerade in Anbetracht der ambitionierten Ziele des EU Green Deals und der jüngsten IPCC-Berichte, die uns ein immer engeres Zeitfenster aufzeigen.

Es geht nicht nur darum, Emissionen zu reduzieren, sondern darum, wie wir unsere Wirtschaft und unser tägliches Leben fundamental umgestalten, um dieses Budget nicht zu überschreiten.

Ich beobachte mit großem Interesse, wie Unternehmen, von kleinen Start-ups bis zu großen Konzernen, in innovative Technologien wie grünen Wasserstoff investieren und ihre Lieferketten auf Nachhaltigkeit trimmen – das ist eine Entwicklung, die noch vor wenigen Jahren undenkbar schien.

Auch die Konsumenten fordern zunehmend nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, was eine enorme Triebkraft für den Wandel ist, der sich aktuell vollzieht.

Diese Trends zeigen, dass ein Umdenken stattfindet, aber reicht das? Was passiert, wenn wir die gesteckten Ziele verfehlen, und welche Rolle spielt die Technologie in einer solchen Zukunft?

Ich werde es Ihnen im Folgenden genau erklären.

Das Kohlenstoffbudget: Eine tickende Zeitbombe für unseren Planeten

Manche mögen denken, das Kohlenstoffbudget sei eine rein wissenschaftliche Abstraktion, doch ich sehe es als den realsten Countdown, dem wir uns als Menschheit je stellen mussten.

Es geht nicht nur um ein paar Grad Celsius, sondern um das Fundament unseres Lebens, unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Als jemand, der sich schon lange mit diesen Themen auseinandersetzt, fühle ich eine Mischung aus Dringlichkeit und einer seltsamen Faszination für die Komplexität dieser Herausforderung.

Jedes Jahr, das wir ohne entschlossenes Handeln verstreichen lassen, schmälert unser verbleibendes Budget drastisch, und die Zeit drängt. Ich erinnere mich noch an die Debatten vor zehn Jahren, da schien 1,5 Grad Erwärmung noch in weiter Ferne zu liegen, heute sprechen wir darüber, wie wir es *noch* erreichen können, oder ob es überhaupt noch realistisch ist.

Das macht mir persönlich große Sorgen, aber es treibt mich auch an, genauer hinzusehen und darüber zu sprechen.

1. Die nackten Zahlen: Was sagt die Wissenschaft?

Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) liefert uns die harten Fakten. Sie berechnen, wie viele Gigatonnen CO2 wir noch maximal emittieren dürfen, um eine bestimmte Erwärmungsgrenze – meist 1,5 oder 2 Grad Celsius – mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einzuhalten.

Diese Zahlen sind erschreckend klein, wenn man bedenkt, wie viel wir jährlich ausstoßen. Es ist, als hätten wir ein riesiges Bankkonto, aber jeden Tag heben wir mehr ab, als wir uns leisten können, und das Guthaben schmilzt rasend schnell dahin.

Was mich dabei immer wieder schockiert, ist die Schnelligkeit, mit der sich diese Zahlen aktualisieren – oder besser gesagt: verschlechtern. Es ist kein statischer Wert, sondern ein dynamisches System, das auf unsere Emissionen reagiert.

Wenn ich daran denke, wie viele Diskussionen es allein in Deutschland über den Ausbau von Windkraft oder den Kohleausstieg gibt, wird mir schmerzlich bewusst, wie langsam wir manchmal in der Umsetzung sind, verglichen mit der Geschwindigkeit, mit der die Erde sich erwärmt.

2. Persönliche Betroffenheit: Warum ich das ernst nehme

Ich habe in den letzten Jahren immer wieder bemerkt, wie sich das Klima verändert hat – nicht nur in den Nachrichten, sondern direkt vor meiner Haustür.

Die Sommer werden hier in Deutschland immer trockener und heißer. Letzten Sommer saß ich im Garten und dachte: „Das ist nicht mehr normal, das ist anders als früher.“ Die Flüsse führen weniger Wasser, die Wälder sterben ab.

Es ist keine abstrakte Zahl mehr, die in irgendeinem Modell berechnet wird, sondern eine spürbare Realität, die meinen Alltag beeinflusst und mich persönlich beunruhigt.

Ich merke, wie ich bewusster einkaufe, wie ich über meine Reisen nachdenke. Es ist eine Bürde, die wir alle tragen, ob wir wollen oder nicht, und ich glaube fest daran, dass wir nur durch ein tiefes Verständnis und eine emotionale Verbindung zum Problem wirklich etwas ändern können.

Wirtschaftliche Transformation: Vom Ballast zur Chance

Die Wirtschaft spielt eine entscheidende Rolle, denn sie ist sowohl Verursacherin als auch potenzieller Lösungsanbieter. Was mich in den letzten Jahren besonders beeindruckt hat, ist der Wandel in der Denkweise vieler Unternehmen.

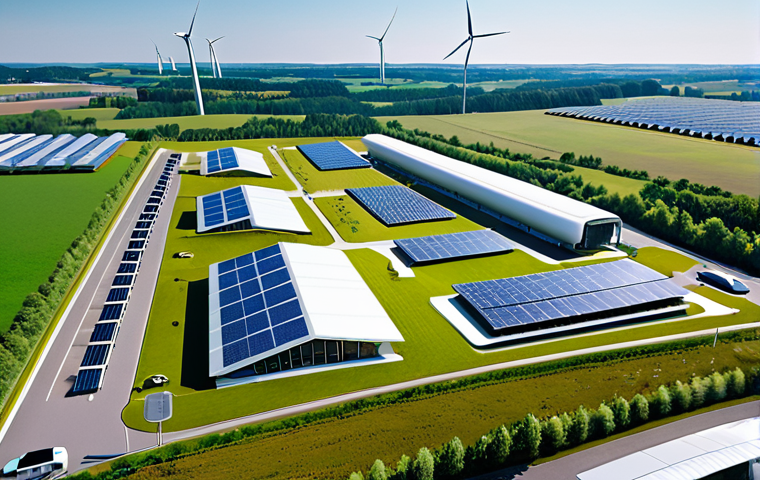

Wo früher Klimaschutz als Kostenfaktor oder lästiges Übel galt, wird er heute zunehmend als Innovationsmotor und Wettbewerbsvorteil verstanden. Ich sehe immer mehr Start-ups, die mit bahnbrechenden Ideen auf den Markt kommen, und etablierte Konzerne, die Milliarden in grüne Technologien investieren.

Es ist eine riesige Umstellung, die nicht über Nacht passiert, aber der Trend ist unverkennbar und, ehrlich gesagt, oft viel schneller, als ich es noch vor fünf Jahren für möglich gehalten hätte.

Es gibt aber auch noch viele Bremsklötze und alte Denkmuster, die es zu überwinden gilt.

1. Grüne Innovationen: Mehr als nur Marketing

Man hört viel von “grünen” Produkten und nachhaltigen Initiativen, und ja, manchmal ist es auch nur Marketing. Aber ich sehe auch echte Innovationen, die einen Unterschied machen.

Nehmen wir zum Beispiel die Entwicklung von grünem Wasserstoff. Vor ein paar Jahren war das noch ein Nischenthema, heute ist es eine Säule der Energiewende, vor allem in der Industrie, die schwer zu dekarbonisieren ist.

Oder denken Sie an die Fortschritte in der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge, die Reichweiten und Ladezeiten verbessern und so die Akzeptanz erhöhen.

Ich habe selbst ein E-Bike und merke, wie viel sich da getan hat. Diese Entwicklungen sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern schaffen auch neue Arbeitsplätze und eröffnen völlig neue Geschäftsfelder.

Die Ingenieure und Wissenschaftler, die dahinterstehen, leisten Unglaubliches.

2. Lieferketten im Wandel: Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Ein riesiger Hebel liegt in der Umgestaltung globaler Lieferketten. Unternehmen realisieren zunehmend, dass Nachhaltigkeit nicht am eigenen Werkstor endet.

Kunden fragen immer kritischer nach, woher Produkte kommen, wie sie hergestellt werden und welche Umweltauswirkungen sie haben. Das zwingt die Unternehmen, genauer hinzusehen und Verantwortung für ihre gesamte Wertschöpfungskette zu übernehmen.

Ich habe neulich mit einem Mittelständler aus der Textilbranche gesprochen, der erzählte, wie aufwendig es ist, sicherzustellen, dass die Baumwolle nachhaltig angebaut und die Farben umweltfreundlich sind, aber er betonte auch, dass es für seine Kunden immer wichtiger wird und er so neue Märkte erschließen kann.

Es ist ein riesiges Puzzle, das da gelöst werden muss, aber wer es schafft, wird am Markt bestehen.

| Branche | CO2-Hebel (Beispiel) | Aktuelle Bemühungen | Zukünftiges Potenzial |

|---|---|---|---|

| Energieerzeugung | Verbrennung fossiler Brennstoffe | Ausbau erneuerbarer Energien, Kohleausstieg | Vollständige Dekarbonisierung, Energiespeicherung |

| Transport | Verbrennung fossiler Kraftstoffe | E-Mobilität, Wasserstoff, öffentlicher Nahverkehr | Autonome, emissionsfreie Logistik |

| Industrie | Prozesse & Energieverbrauch | Energieeffizienz, grüner Wasserstoff, CCS/CCU | Zirkuläre Wirtschaft, Materialeffizienz |

| Landwirtschaft | Methan, Lachgas, Landnutzung | Nachhaltige Anbaumethoden, Moorrenaturierung | Kohlenstoffbindung im Boden, vertikale Landwirtschaft |

Die Rolle des Einzelnen: Jeder Schritt zählt

Oft fühlt man sich angesichts der globalen Klimakrise ohnmächtig. Was kann ich als einzelner Mensch schon ausrichten? Diese Frage habe ich mir unzählige Male gestellt.

Doch meine Erfahrung zeigt: Die Summe der kleinen Schritte kann eine enorme Wirkung entfalten. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, bewusste Entscheidungen zu treffen und sich der eigenen Verantwortung bewusst zu werden.

Ich habe selbst gemerkt, wie viel sich verändert, wenn man anfängt, kleine Dinge im Alltag zu ändern, und wie inspirierend es sein kann, andere zu sehen, die dasselbe tun.

Manchmal ist es nur ein Gespräch mit Freunden oder Kollegen, das die Kette der Veränderungen in Gang setzt.

1. Bewusster Konsum: Meine Erfahrungen und Tipps

Ich habe begonnen, meinen Konsum kritischer zu hinterfragen. Muss es wirklich das neueste Smartphone sein, oder reicht das alte noch? Woher kommen meine Lebensmittel?

Kaufe ich regional und saisonal ein? Das hat nicht nur meinen ökologischen Fußabdruck reduziert, sondern auch meine Wertschätzung für Dinge gesteigert.

Ich habe gelernt, dass weniger oft mehr ist und dass Qualität über Quantität siegt. Das ist nicht immer einfach, und es gibt Tage, da scheitere ich auch an meinen eigenen Ansprüchen, aber die Richtung stimmt.

Und ganz ehrlich: Es ist auch eine finanzielle Entlastung, weniger sinnlos zu konsumieren. Ich bin viel mehr in Second-Hand-Läden unterwegs oder repariere Dinge, anstatt sie sofort zu ersetzen.

2. Mobilität neu denken: Was ich persönlich verändere

Mein größter Hebel war die Mobilität. Wo es geht, nutze ich das Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr. Als ich in Berlin gelebt habe, war das super einfach, hier auf dem Land ist es eine größere Herausforderung, aber ich versuche es trotzdem.

Für längere Strecken nehme ich, wenn möglich, die Bahn statt des Flugzeugs. Und wenn das Auto unvermeidlich ist, überlege ich genau, ob Fahrgemeinschaften eine Option sind.

Ich merke, wie viel Lebensqualität ich gewinne, wenn ich nicht im Stau stehe oder einen Parkplatz suchen muss. Das ist auch ein Mentalitätswandel: Es geht nicht darum, auf etwas zu verzichten, sondern neue, oft bessere Wege zu entdecken.

Wenn Worte nicht reichen: Die Konsequenzen des Nichthandelns

Wir müssen uns ehrlich machen: Was passiert, wenn wir das Kohlenstoffbudget reißen? Es ist keine Frage des “Ob”, sondern des “Wann” und des “Wie schlimm”.

Die Wissenschaft ist sich da einig: Die Folgen wären katastrophal und würden unsere Gesellschaften auf eine harte Probe stellen. Es sind nicht nur ein paar Hitzewellen mehr oder etwas stärkere Stürme.

Es geht um massive Ernteausfälle, unbewohnbare Regionen, Migrationsbewegungen in einem nie dagewesenen Ausmaß und eine enorme Belastung für unsere Gesundheitssysteme.

Diese Vorstellung ist beängstigend, und ich glaube, wir müssen uns diese Szenarien klarmachen, um die Dringlichkeit des Handelns wirklich zu begreifen.

1. Klimawandel als Wirtschaftsfaktor: Kosten und Risiken

Die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels sind schon heute enorm und werden exponentiell steigen, wenn wir nicht handeln. Denken Sie an die Flutkatastrophe im Ahrtal – Milliarden von Euro Schaden, unzählige zerstörte Existenzen.

Solche Ereignisse werden häufiger und intensiver. Versicherungen ziehen sich zurück oder erhöhen Prämien drastisch, ganze Branchen, wie die Landwirtschaft oder der Tourismus, stehen vor dem Kollaps.

Es ist eine Fehlannahme zu glauben, Klimaschutz sei ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Vielmehr ist es so, dass wir uns die Folgen des Nicht-Handelns definitiv nicht leisten können.

Jede Investition in Klimaschutz ist eine Investition in unsere wirtschaftliche Stabilität und Zukunft.

2. Soziale Gerechtigkeit: Wer leidet am meisten?

Das Ungerechte am Klimawandel ist, dass diejenigen am stärksten betroffen sind, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Länder im globalen Süden, die oft nur einen Bruchteil unserer Emissionen verursachen, leiden schon heute unter Dürren, Überschwemmungen und dem Anstieg des Meeresspiegels.

Aber auch innerhalb unserer Gesellschaft trifft es die Schwächsten am härtesten: Ältere Menschen und Kinder leiden unter Hitzewellen, Menschen mit geringem Einkommen können sich keine klimafreundlichen Alternativen leisten oder sind in weniger geschützten Wohngegenden ansässig.

Das ist eine moralische Frage, die wir nicht ignorieren dürfen. Klimaschutz ist somit auch immer eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.

Deutschland und Europa: Vorreiterrolle und Herausforderungen

Deutschland und die Europäische Union haben sich ambitionierte Klimaziele gesetzt, und der EU Green Deal ist ein wegweisendes Programm. Wir haben das Potenzial, als Vorreiter voranzugehen und zu zeigen, dass wirtschaftlicher Wohlstand und Klimaschutz Hand in Hand gehen können.

Doch das ist kein Selbstläufer, und es gibt enorme Herausforderungen. Ich sehe in den politischen Debatten immer wieder, wie schwer es ist, von der Theorie zur Praxis zu kommen, und wie viele Interessengruppen es gibt, die Veränderungen blockieren wollen.

Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft das Potenzial haben, diese Hürden zu überwinden, wenn wir entschlossen genug sind.

1. EU Green Deal: Ambition oder Illusion?

Der EU Green Deal ist ein Mammutprojekt, das Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent machen soll. Das klingt fantastisch, aber die Umsetzung ist komplex.

Es geht um weitreichende Gesetzesänderungen in allen Sektoren, von der Landwirtschaft über die Industrie bis hin zum Finanzwesen. Die Herausforderung ist, alle Mitgliedstaaten an Bord zu holen und sicherzustellen, dass die Ziele nicht nur auf dem Papier existieren, sondern auch tatsächlich erreicht werden.

Ich persönlich finde es beeindruckend, wie die EU hier versucht, eine gemeinsame Linie zu finden, auch wenn der Weg steinig ist. Es ist ein Balanceakt zwischen wirtschaftlichen Interessen und ökologischer Notwendigkeit.

2. Nationale Strategien: Wo steht Deutschland?

Deutschland hat sich ebenfalls hohe Ziele gesteckt, beispielsweise die Klimaneutralität bis 2045. Das ist ambitioniert, und es erfordert einen massiven Umbau unserer Energieversorgung, unserer Industrie und unseres Transportwesens.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss massiv beschleunigt werden, die Heizungssysteme in Gebäuden müssen umgestellt und die Mobilität neu gedacht werden.

Ich beobachte die Fortschritte hier mit gemischten Gefühlen. Es gibt viel Bewegung, viele neue Projekte und Initiativen, aber gleichzeitig auch immer wieder Rückschläge und Verzögerungen.

Die Debatten um Windräder oder das Heizungsgesetz zeigen, wie tiefgreifend diese Veränderungen sind und wie sehr sie unseren Alltag berühren.

Technologische Lösungen: Hoffnung oder Ablenkung?

Technologie wird oft als der Heilsbringer in der Klimakrise dargestellt, und zweifellos spielt sie eine entscheidende Rolle. Doch ich warne davor, Technologie als alleinige Lösung zu sehen, die uns von der Notwendigkeit substantieller Verhaltensänderungen entbindet.

Innovationen können uns helfen, die Transformation zu beschleunigen und effizienter zu gestalten, aber sie ersetzen nicht die grundlegende Notwendigkeit, weniger CO2 auszustoßen und bewusster mit unseren Ressourcen umzugehen.

Es ist ein Werkzeug, kein Allheilmittel. Ich denke, es ist wichtig, hier eine realistische Perspektive zu behalten und keine falschen Hoffnungen zu wecken.

1. Wasserstoff & Co.: Der Weg in eine dekarbonisierte Zukunft

Grüner Wasserstoff, gewonnen aus erneuerbaren Energien, ist ein Hoffnungsträger für schwer zu dekarbonisierende Sektoren wie die Stahlproduktion, die Chemieindustrie oder den Langstreckentransport.

Die Potenziale sind riesig, aber die Produktion ist noch teuer und energieintensiv. Es braucht massive Investitionen in Infrastruktur und Forschung, um Wasserstoff in großem Maßstab nutzbar zu machen.

Ich finde die Fortschritte hier faszinierend, wie Unternehmen und Forschungseinrichtungen daran arbeiten, die Technologien marktreif zu machen. Es ist ein Wettrüsten um die besten Lösungen, das mich immer wieder aufs Neue beeindruckt.

2. Abscheidungstechnologien: Ein letzter Ausweg?

Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre (Direct Air Capture, DAC) oder aus industriellen Prozessen (Carbon Capture and Storage, CCS) werden kontrovers diskutiert.

Einerseits könnten sie helfen, schwer vermeidbare Restemissionen zu kompensieren oder sogar bereits emittiertes CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen.

Andererseits bergen sie Risiken und könnten die Motivation verringern, Emissionen an der Quelle zu vermeiden. Ich sehe sie als eine Art “Notfallplan”, den wir vielleicht brauchen, aber nicht als primäre Lösung.

Es ist entscheidend, dass wir uns nicht darauf verlassen, dass Technologie am Ende alles richten wird, sondern jetzt handeln.

Mein Fazit: Es ist fünf nach zwölf, aber noch nicht zu spät

Wenn ich all das betrachte – die wissenschaftlichen Fakten, die wirtschaftlichen Trends, die persönlichen Herausforderungen und die technologischen Fortschritte – dann komme ich zu dem Schluss: Es ist wirklich fünf nach zwölf.

Die Dringlichkeit ist immens, und wir haben keine Zeit zu verlieren. Doch ich bin auch kein Schwarzmaler. Ich sehe das enorme Potenzial, das in der Kreativität und Anpassungsfähigkeit des Menschen liegt.

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir die Kurve noch kriegen können, wenn wir es wirklich wollen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Es wird nicht einfach, es wird Opfer und unbequeme Entscheidungen erfordern, aber die Alternative ist schlichtweg inakzeptabel.

1. Wir alle sind gefragt: Eine gemeinsame Verantwortung

Die Klimakrise ist kein Problem, das einzelne Länder, Unternehmen oder Individuen lösen können. Es ist eine gemeinsame Aufgabe, die uns alle betrifft und die wir nur gemeinsam meistern können.

Jeder Beitrag zählt, sei er noch so klein. Und es geht nicht nur um Verzicht, sondern darum, eine lebenswertere, nachhaltigere und gerechtere Welt für uns und zukünftige Generationen zu schaffen.

Ich versuche, das in meinem eigenen Leben vorzuleben und andere dazu zu inspirieren, ohne zu moralisieren. Denn am Ende des Tages ist es unsere Erde, und wir haben nur diese eine.

2. Der Blick nach vorn: Was mich optimistisch stimmt

Trotz aller Herausforderungen gibt es viele Dinge, die mich optimistisch stimmen. Die junge Generation, die sich so vehement für Klimaschutz einsetzt, die Innovationskraft in vielen Unternehmen, die zunehmende öffentliche Aufmerksamkeit und die Erkenntnis, dass Klimaschutz auch eine riesige Chance für wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftlichen Fortschritt sein kann.

Ich sehe, wie sich das Bewusstsein verändert und wie mehr und mehr Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das gibt mir Hoffnung, dass wir es schaffen können, unser Kohlenstoffbudget klug zu nutzen und eine nachhaltige Zukunft aufzubauen.

Es ist ein Marathon, kein Sprint, aber wir sind auf dem Weg.

Schlusswort

Okay, wir haben viel über das Kohlenstoffbudget, seine tiefgreifenden Implikationen und unsere vielfältigen Möglichkeiten gesprochen. Es ist klar: Die Zeit drängt, und die Herausforderungen sind immens. Doch ich sehe auch so viel Engagement, so viele brillante Köpfe, die unermüdlich an Lösungen arbeiten, und eine wachsende Bereitschaft in der Gesellschaft, Verantwortung zu übernehmen. Lassen wir uns nicht entmutigen, sondern nutzen wir diese kollektive Energie, die gerade entsteht. Jeder Einzelne, jedes Unternehmen, jede politische Entscheidung zählt. Gemeinsam können wir diese gewaltige Aufgabe meistern und eine Zukunft gestalten, in der unsere Kinder und Enkelkinder gut leben können. Das ist es doch, wofür wir kämpfen, und ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen können.

Nützliche Informationen

1. CO2-Rechner nutzen: Wissen Sie, wie groß Ihr persönlicher CO2-Fußabdruck ist? Es gibt viele Online-Tools (z.B. vom Umweltbundesamt), die Ihnen helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen und konkrete Ansatzpunkte für Reduktionen in Ihrem Alltag zu finden.

2. Lokale Initiativen unterstützen: Schauen Sie, welche Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte es in Ihrer Stadt oder Gemeinde gibt. Oft kann man sich dort ehrenamtlich engagieren, an Aktionen teilnehmen oder einfach nur durch bewussten Einkauf lokale, nachhaltige Angebote und Geschäfte stärken.

3. Förderprogramme prüfen: Ob für die energetische Sanierung Ihres Hauses, den Kauf eines E-Autos oder die Installation einer Solaranlage – Bund, Länder und Kommunen bieten oft attraktive Förderprogramme und zinsgünstige Kredite an, die den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen erleichtern.

4. Informationen aus erster Hand: Bleiben Sie informiert! Folgen Sie seriösen Quellen wie dem IPCC, dem Umweltbundesamt oder anerkannten NGOs und Forschungsinstituten, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und politische Entwicklungen zum Klimaschutz zu verstehen.

5. Teil der Lösung sein: Sprechen Sie über das Thema! Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit Familie, Freunden und Kollegen. Oft sind es die kleinen Gespräche und persönlichen Geschichten, die das Bewusstsein wecken und zu größeren Veränderungen im eigenen Umfeld führen können.

Wichtige Punkte zusammengefasst

Das Kohlenstoffbudget ist die entscheidende Grenze, die wir einhalten müssen, um katastrophale Folgen der globalen Erwärmung zu vermeiden. Die Wissenschaft zeigt die Dringlichkeit massiver Emissionsreduktionen auf. Gleichzeitig bietet die notwendige wirtschaftliche Transformation enorme Chancen durch grüne Innovationen und die Umstellung auf nachhaltige Lieferketten. Jeder Einzelne kann durch bewussten Konsum und eine Neuausrichtung der Mobilität einen Beitrag leisten. Die Kosten des Nichthandelns wären enorm und würden insbesondere die Schwächsten unserer Gesellschaft treffen. Deutschland und die EU haben sich ambitionierte Ziele gesetzt, doch die Umsetzung ist komplex und erfordert entschlossenes Handeln. Technologie ist ein wichtiges Werkzeug, aber kein Ersatz für tiefgreifende Verhaltensänderungen und das Vermeiden von Emissionen an der Quelle. Die Klimakrise ist eine gemeinsame Aufgabe, die nur durch Zusammenarbeit und Entschlossenheit gemeistert werden kann, aber es gibt berechtigten Grund für Optimismus.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 📖

F: lut sehe, wird es für mich unglaublich greifbar. Im Grunde ist das Kohlenstoffbudget die Menge an CO2, die wir als Weltgemeinschaft noch in die

A: tmosphäre blasen dürfen, um eine bestimmte Temperaturerhöhung – meist 1,5 Grad – nicht zu überschreiten. Für Deutschland bedeutet das, wir haben, wie jeder andere auch, unseren Anteil an diesem globalen Kuchen.

Und dieser Anteil schmilzt rasant. Es geht nicht nur um ferne Inselstaaten, die vom Meer verschluckt werden könnten; es geht um unsere Wälder, die brennen, unsere Ernten, die vertrocknen, und die extremen Wetterereignisse, die wir immer häufiger erleben.

Es ist, als hätten wir ein begrenztes Guthaben auf einem Konto, und wir geben es viel zu schnell aus. Ich persönlich sehe es als eine Art „letzten Countdown“ für unsere Lebensweise, so wie wir sie kennen und schätzen.

Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir unsere Ausgaben radikal kürzen oder riskieren, alles zu verlieren, was uns lieb und teuer ist. Q2: Sie erwähnten, dass Unternehmen in grüne Technologien investieren und Lieferketten umgestalten.

Wie realistisch ist es aus Ihrer Sicht, dass diese Bemühungen wirklich ausreichen, um die gesteckten Ziele des EU Green Deals zu erreichen, und wo sehen Sie die größten Stolpersteine?

A2: Das ist eine fantastische Frage, die mich ehrlich gesagt oft umtreibt. Ich bin da einerseits unglaublich optimistisch, wenn ich sehe, wie viel Innovationsgeist und Geld plötzlich in Themen wie grünen Wasserstoff oder nachhaltige Logistik fließen.

Vor zehn Jahren war das doch eher ein Nischenthema für ein paar Idealisten, und heute reden selbst die großen DAX-Konzerne offen darüber, wie sie ihre Emissionen drastisch senken wollen.

Ich kenne persönlich Beispiele von Mittelständlern im Schwäbischen, die ihre Produktion komplett auf Kreislaufwirtschaft umstellen – das ist beeindruckend!

Andererseits bin ich auch Realist. Der größte Stolperstein? Ganz klar die Geschwindigkeit.

Wir reden über fundamentale Veränderungen in Sektoren, die über Jahrzehnte gewachsen sind, von der Stahlproduktion bis zum Verkehr. Da sind Trägheit und alte Denkmuster enorm.

Auch die Politik muss da noch mutiger und konsequenter sein, denn ohne klare Rahmenbedingungen und Anreize geht es nicht schnell genug. Und die Angst vor Wettbewerbsnachteilen bremst oft, selbst wenn langfristig alle davon profitieren würden.

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, und ich frage mich oft: Haben wir den Mut, wirklich aufs Gaspedal zu treten, bevor es zu spät ist? Q3: Wenn wir die gesteckten Klimaziele verfehlen sollten, welche Rolle spielt die Technologie dann noch, und welche Szenarien könnten uns erwarten?

Ich mache mir wirklich Sorgen, wie die Zukunft aussehen könnte. A3: Diese Sorge teile ich absolut, und ich glaube, die Frage nach dem „Was, wenn wir scheitern?“ ist entscheidend, um die Dringlichkeit zu verstehen.

Wenn wir die Ziele des EU Green Deals und die Empfehlungen der IPCC-Berichte verfehlen – was leider keine ausgeschlossene Option ist, wenn ich mir die aktuellen Fortschritte anschaue –, dann wird Technologie eine doppelte Rolle spielen: Einerseits als Verzweiflungstat, um die Symptome zu mildern, und andererseits als eine Art Rettungsanker, um vielleicht noch das Schlimmste zu verhindern.

Denken Sie an Geo-Engineering, das heute noch sehr umstritten ist, aber in einem „worst-case“-Szenario plötzlich auf dem Tisch liegen könnte, um etwa Sonnenlicht ins All zurückzuwerfen oder CO2 direkt aus der Atmosphäre zu filtern – oft mit ungewissen Nebenwirkungen.

Ich stelle mir dann auch vor, dass wir noch mehr Energie und Ressourcen in den Schutz unserer Infrastruktur stecken müssen: Deiche erhöhen, Kühlung für Städte, spezielle Anbaumethoden für widerstandsfähigere Pflanzen.

Die Technologie würde dann nicht mehr primär der Prävention dienen, sondern der Anpassung an eine Welt, die sich fundamental verändert hat. Das ist ein Szenario, das ich mir lieber nicht ausmalen möchte, denn es wäre ein Leben unter ständigem Druck, geprägt von extremen Wetterereignissen und dem Kampf um knapper werdende Ressourcen.

Es zeigt, wie wichtig es ist, jetzt zu handeln, solange wir noch die Wahl haben.

📚 Referenzen

Wikipedia Enzyklopädie

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과